|

|

Leur caractère était vif, ardent, intrépide. |

| |

|

|

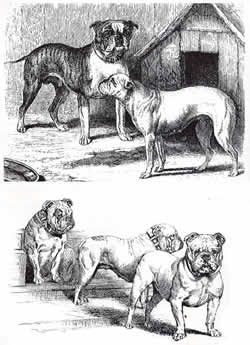

Les

combats d'animaux : le " Bull-baiting " |

|

Les

combats de chiens

Les éleveurs réagirent quasiment tous de la même façon à cette évolution : ils croisèrent leurs Bulldogs avec des Terriers, pour créer des chiens de combat intrépides et implacables, mais aussi agiles, vifs et intelligents au combat. Ces chiens étaient des bâtards d'une très grande variété de formes et de dimensions, car les terriers utilisés n'étaient pas toujours les mêmes (Fox, Black and Tan, English White, Irish...), et les Bulldogs étaient eux-mêmes très hétérogènes. Ils prirent le nom générique de Bull and Terrier (et aussi quantité d'autres noms : Halfand Haïf, Pit Bull, Pit Dog, etc.). et firent la preuve qu'ils étaient des combattants extraordinaires. Nombre d'entre eux entrèrent dans la légende, comme celui évoqué dans un article du Sporting Magazine de 1803 : « On le connaissait sous le nom de Belcher ; il avait combattu à cent quatre reprises et n'avait jamais été vaincu. Un pedigree plus martial ou un sang plus noble ne pouvait être invoqué par aucun membre de la gent canine. Il savait distinguer les hommes braves des lâches - fêtant les premiers et menaçant les autres. [...]. » |

Naissance

de l' Américain Staff C'est aux États-Unis que le chien qui nous occupe vit définitivement le jour. L'importance des échanges commerciaux et humains entre ce pays et l'Angleterre fit que de nombreux Bull-and-Terriers furent exportés outre-Atlantique dès le milieu du XIXe siècle. La région du Staffordshire était réputée pour produire des chiens de très bonne tenue ; mais, à l'époque, ils ne passaient pas spécialement pour une variété particulière, il s'agissait davantage d'un label de qualité. Dans la formation de l'« Américain Staff », selon certains auteurs, intervint également un chien originaire de la ville écossaise de Glasgow, le Blue Paul Terrier. Tous ces chiens furent initialement croisés et sélectionnés, là encore, pour le combat, et ils prirent le nom usuel de Pit-Bull Terriers ou de Pit-Bulls. En 1898 le United Kennel Club, une association distincte de l'American Kennel Club qui, lui, appartient à la FCI, officialisa la race en lui donnant le nom d'American Pit-Bull Terrier, ce qui mit fin à la possibilité d'effectuer n'importe quel croisement dicté par l'inspiration du moment. Les combats continuaient néanmoins à jouer un rôle déterminant dans l'évolution de ces chiens, et cette situation se prolongea jusqu'en 1936. La race était alors très populaire aux États-Unis, le président Roosevelt en détenait plusieurs représentants, et elle était fréquemment employée dans la propagande patriotique pour symboliser le courage, la force et la fidélité. |

|

|

En

cette année 1936, cependant, un groupe d'éleveurs du

Michigan entreprit de faire reconnaître la race par l'American

Kennel Club, mettant en valeur sa stabilité, l'existence de

chiens d'une très belle prestance, et leur stricte opposition

aux combats de chiens. L'AKC se rendit à leurs arguments et

publia le standard de cette nouvelle race qui prit le nom d'American

Staffordshire Terrier.

|

|